标题: 古代计算粮食是算容量or重量? [打印本页]

作者:

KYOKO 时间: 2013-11-24 13:28 标题: 古代计算粮食是算容量or重量?

最早有介个疑问是看《明朝那些事儿》里说的淋尖踢斛,咱那时还疑惑,反正你是交了一个斛的麦子,人家踢是一斛,不踢也是一斛(这里明事儿说的有点儿不清楚)。后来在其它地方才发现,不是计算一个斛容量的麦子,而是在斛里称重然后计算上缴的量。称重的话,被人踢走麦子肯定就少了。

但还有个问题,咱也常听到一升麦子、一斗米、xx石(shi2、dan4)粮食(恩 这貌似是重量单位),这时计算粮食的单位又变成容量了,到底是咋个说法?

作者:

davidxuzhirong 时间: 2013-11-24 14:40

嗯,我听说是按市价.....

作者:

卫天龙 时间: 2013-11-24 14:49

一种食物的密度是大约相同,估计是称着麻烦,就拿容器算了,石、斗应该诸如此类

但上缴的食物就有密度之分了,所以称重量取

史记中记载华佗治了个病人,该病人服药后吐食(刚吃下去的)三升(古代一升似乎是现代200毫升)

作者:

KYOKO 时间: 2013-11-24 15:04

容量的好处是在一定限度内水分多水分少容量相差不大,而水分多一点儿少一点儿重量相差就大了

上缴公粮称重的话应该是有要求的,不过既然有要求,按容量算也未尝不可,淋尖踢斛就踢不成了

作者:

三种不同的红色 时间: 2013-11-24 19:50

征收税粮,从来都是使用容积作单位,从来没有使用重量的。

史书中提到税粮数量,从来都是升斗斛石,从来没有说几斤几两的。——顺便说一句,“石”是容积单位,10合为升,10升为斗,10斗为斛,至于石,汉代时10斗为石,所以1斛=1石,(因此谢灵运说“天下才共一石,曹子建独得八斗,我得一斗,自古及今共用一斗”),但宋代以后,规定5斗为1斛,10斗为1石。

所谓“淋尖踢斛”,其实是两个概念,踢斛是踢斛,淋尖是淋尖。

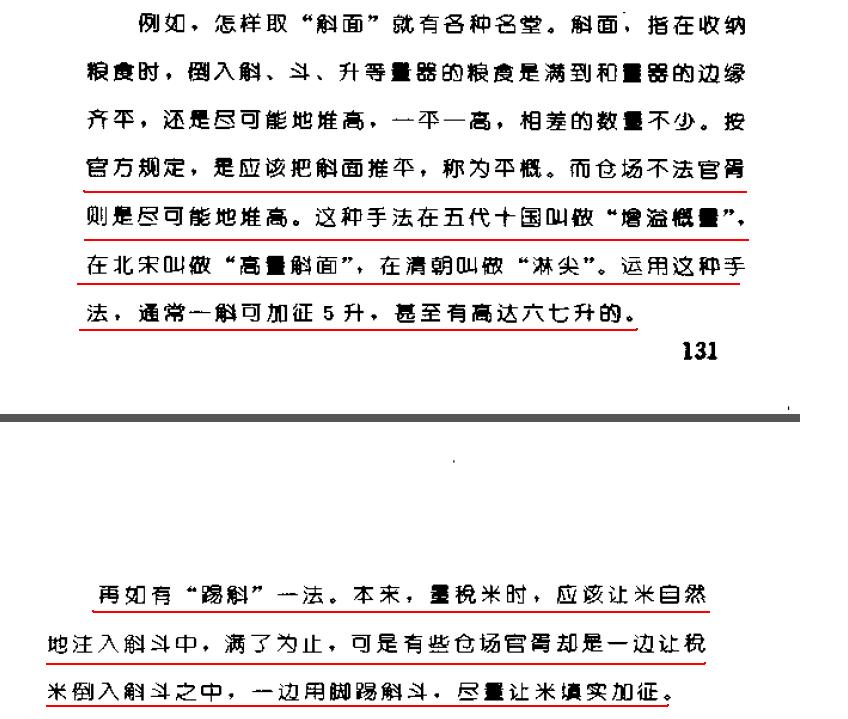

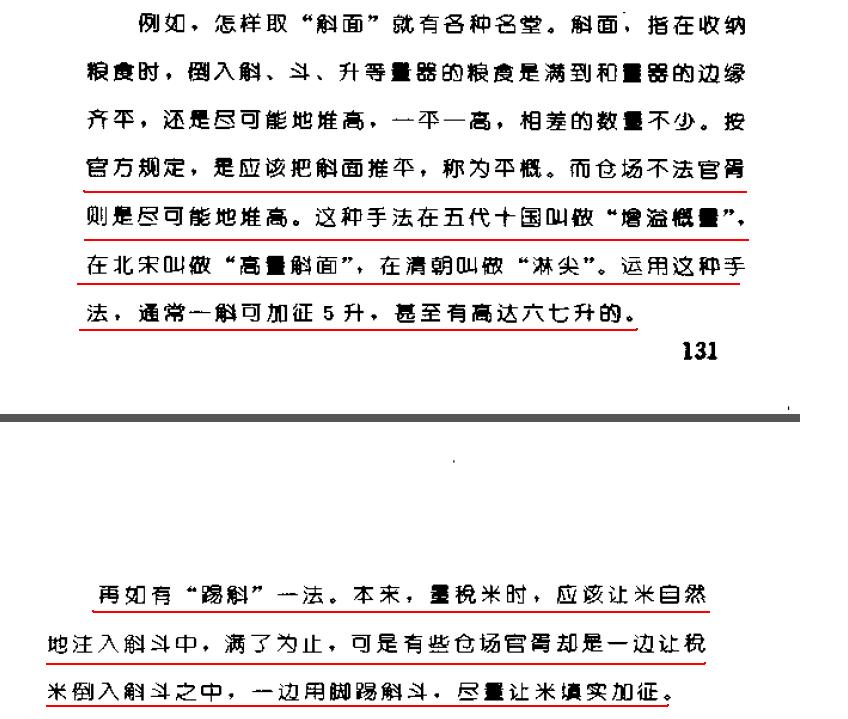

所谓“淋尖”,就是说用交税时,用斛斗量米,本应该和斛斗边缘齐平,正确的做法是粮食倒入斛斗满出后,用一根木条沿斛斗上缘刮一遍,把多余的刮下来,只算斛斗里面的。但淋尖不是,他不但不刮,而且要一直堆高,直到堆出一个尖,粮食最后装不下,自己从尖上面落下来。这就叫“淋尖”。一般而言,通过淋尖,一斛通常可以多收5升,多的时候可以多收7、8升。

所谓“踢斛”,是说量米时,本应该让米自然倒入斛斗中,然而收税时,税吏在倒入税米时,用脚踢斛斗,让斛斗的米变得更加瓷实,这样就可以更多的进行征收。

在明朝,踢斛淋尖是违法的,《大明会典》明文规定:若仓官斗级不许纳户行概、踢斛淋尖、多收斛面,杖六十。意思就是说:如果粮库官吏不许纳税人行概(所谓行概,就是我前面说的用木条刮斛面),踢斛淋尖、多收斛面(粮食虽然没有达到淋尖的地步,但已经高出了斛斗的边缘),这样的情况,当事人要杖六十。

《明朝那些事》里显然是写错了,他不了解到底是怎么样踢斛淋尖了,所以想当然以为粮食还要称重

[ 本帖最后由 三种不同的红色 于 2013-11-24 19:52 编辑 ]

作者:

郝伯道 时间: 2013-11-24 21:02

论容积

装满一斗,还要用一块木片(忘了叫啥名称)在斗上刮平

有奸商用的斗计量准确,但木片有凹凸之分

作者:

阿巽 时间: 2013-11-24 21:20

淋尖踢斛怎么个中饱私囊法呢

作者:

三种不同的红色 时间: 2013-11-25 08:47

原帖由 阿巽 于 2013-11-24 21:20 发表

淋尖踢斛怎么个中饱私囊法呢

收的比规定的多,那多出的部分就成自己的了呗。

假如规定是收1斛,通过淋尖,收了1斛5升(相当于多收了10%),那多出的5升不就成自己的了。

作者:

小陆伯言 时间: 2013-11-25 09:17

原帖由 KYOKO 于 2013-11-24 13:28 发表

最早有介个疑问是看《明朝那些事儿》里说的淋尖踢斛,咱那时还疑惑,反正你是交了一个斛的麦子,人家踢是一斛,不踢也是一斛(这里明事儿说的有点儿不清楚)。后来在其它地方才发现,不是计算一个斛容量的麦子, ...

其实当年明月说的已经很清楚了。

朝廷缴税是按照容量,一个斛的麦子要装到能淋尖踢斛为止,分淋尖和踢斛两种,楼上有人说过了,其实都差不多。多出来的部分就是要被潜规则的。但是潜规则的部分不仅仅是税吏的,而是上下均沾。

交钱也是这样,交的钱折成银两,一样有火耗。

作者:

阿巽 时间: 2013-11-25 09:33

原帖由 三种不同的红色 于 2013-11-25 08:47 发表

收的比规定的多,那多出的部分就成自己的了呗。

假如规定是收1斛,通过淋尖,收了1斛5升(相当于多收了10%),那多出的5升不就成自己的了。

淋尖容易理解

踢斛按你的说法就比较麻烦

作者:

三种不同的红色 时间: 2013-11-25 10:00 标题: 回复 #10 阿巽 的帖子

又不是当场分赃。

到给国家解送时候再量一次就行了,交完国家的,剩下的全是自己的。

作者:

阿巽 时间: 2013-11-25 11:05

原帖由 三种不同的红色 于 2013-11-25 10:00 发表

又不是当场分赃。

到给国家解送时候再量一次就行了,交完国家的,剩下的全是自己的。

谷粒之间的空隙到底有多大呢?感觉这么明目张胆的违反规定,还要上下一条龙勾结才能分赃的活,利润太小不值当!

作者:

小陆伯言 时间: 2013-11-25 11:10

原帖由 阿巽 于 2013-11-25 11:05 发表

谷粒之间的空隙到底有多大呢?感觉这么明目张胆的违反规定,还要上下一条龙勾结才能分赃的活,利润太小不值当!

本来就是上下均沾,要不阁老尚书们的节敬哪里来?

作者:

三种不同的红色 时间: 2013-11-25 11:33

原帖由 阿巽 于 2013-11-25 11:05 发表

谷粒之间的空隙到底有多大呢?感觉这么明目张胆的违反规定,还要上下一条龙勾结才能分赃的活,利润太小不值当!

非常大。

现在粮食科学方面做实验,自然散落状态下容重756的小麦(也就是一升体积重量为756克),经过20kg重物压1分钟后,容重变成了781克/l。足足多了3%,

作者:

KYOKO 时间: 2013-11-25 12:10

原帖由 三种不同的红色 于 2013-11-24 19:50 发表

所谓“踢斛”,是说量米时,本应该让米自然倒入斛斗中,然而收税时,税吏在倒入税米时,用脚踢斛斗,让斛斗的米变得更加瓷实,这样就可以更多的进行征收。

三红的这个说法同《明朝那些事儿》是大相径庭啊,你的说法是“踢斛”使米粒之间更加瓷实,也就是一斛米比自然落下的能容纳更多。更进一步的话,我的理解是在“踢斛”之后,允许纳粮人用木条沿斛口履平。——而当年明月的说法是,“淋尖”的米被踢下来以后被当成了损耗充公了,然后再把那些剩下来的米称重也好、算容量也好,反正官家已经赚了。

作者:

临川介甫 时间: 2013-11-25 15:06

原帖由 三种不同的红色 于 2013-11-25 11:33 发表

非常大。

现在粮食科学方面做实验,自然散落状态下容重756的小麦(也就是一升体积重量为756克),经过20kg重物压1分钟后,容重变成了781克/l。足足多了3%,

三红兄不愧是粮食战线上的历史爱好者

作者:

三种不同的红色 时间: 2013-11-25 20:22

原帖由 KYOKO 于 2013-11-25 12:10 发表

三红的这个说法同《明朝那些事儿》是大相径庭啊,你的说法是“踢斛”使米粒之间更加瓷实,也就是一斛米比自然落下的能容纳更多。更进一步的话,我的理解是在“踢斛”之后,允许纳粮人用木条沿斛口履平。——而 ...

刚才找到《明朝那些事》中的相关章节看了看,显然是错误的。

当年明月在这里想当然了。

1、当年明月说:“百姓交纳粮食的时候,官府是用斛来装的,百姓将粮食放进斛里,再称重”。这显然是错误的。因为交税粮时只量容积,不称重。如果要称重,直接过秤就是,何必还要先放进斛斗。这是他不清楚税制造成的。

2、当年明月说:“谷堆要按尖堆型装起来,会有一部分超出斛壁”。这更加错误了,用斛量粮食时,必然是要和斛壁齐平的,这样才能有标准。否则高出的话,你说高多少合适?这么以来就没有了个标准,也就丧失了斛斗作为量器的意义。这显然是因为当年明月没见过斛斗,不了解古代量器使用方法造成的。

3、当年明月说:“在交粮这一天,官吏们准备好,一旦斛已经装满,便凝神屏气,闭目深思,然后气沉丹田,大喝一声,部分人加十米助跑,冲到斛前,拼命一踹”。这基本是搞笑了。可谓是贻笑大方。

先要搞清楚斛斗有多大。根据研究,明代1升大约相当于今天1035立方厘米,——换言之,基本上明代1升≈1公升。1斛=5斗,1斗=10升,也就是说,明代1斛就大约等于现代50公升。也就是0.05立方米。

这么大的斗,能装多重的粮食呢?小麦容重大约是750g/l(三等小麦,现在储备小麦必须二等以上,也就是770g/l,不过估计古代税粮的质量达不到这个要求,姑且用三等算),稻谷容重大约在600g/l。那么明代1斛三等小麦,也就是37.5kg,装稻谷是30kg。这么一点重量的粮食,真要“气沉丹田、助跑十米、拼命一踹”,恐怕把那点斛斗早踢翻了。

4、当年明月说:“这就是淋尖踢斛,踢出的部分就是所谓粮食运输中的损耗,这部分就成为官吏的合法收入”。这也是错误的。因为淋尖、踢斛都是明律中明令禁止的,在《大诰》、《大明会典》、以及《明实录》中都严厉禁止,绝不是合法收入。

所以,当年明月说的这东西,千万别信。

作者:

KYOKO 时间: 2013-11-26 12:53 标题: 回复 #17 三种不同的红色 的帖子

前几天看到百家讲坛《大明脊梁张居正》,里面郦波教授也说到淋尖踢斛,基本跟当年明月是一个意思,看样子这说法流传很广啊。如果仅凭感觉的话,当年明月这说法老百姓是吃很大亏的——淋尖的粮食被踢下来肯定不是一点半点。而按三红的说法,比起前者吃的亏要小的多的多了

作者:

临川介甫 时间: 2013-11-26 15:08

原帖由 三种不同的红色 于 2013-11-24 19:50 发表

宋代以后,规定5斗为1斛,10斗为1石。

漆侠《宋代经济史(上)》(中华书局版2009年版,页400脚注6):“据顾炎武《日知录》,宋代1斛为5斗,一石为二斛。据我所接触到的材料看,宋代官私斛制大都是斛、石相等而为十斗的”

作者:

三种不同的红色 时间: 2013-11-26 15:16

原帖由 临川介甫 于 2013-11-26 15:08 发表

漆侠《宋代经济史(上)》(中华书局版2009年版,页400脚注6):“据顾炎武《日知录》,宋代1斛为5斗,一石为二斛。据我所接触到的材料看,宋代官私斛制大都是斛、石相等而为十斗的”

从汉以下至宋之前,1斛=1石=10斗。但从宋朝开始,规定1石=10斗,1斛=5斗。

但官方规定伊始,民间应用必然有滞后,所以宋朝私斛为10斗,毫不奇怪。

到明清时,基本就全部是1斛=5斗,1石=10斗

作者:

西门飘烟 时间: 2013-11-26 15:18

“淋尖踢斛也称“脚踢淋尖”。明朝时期,老百姓交纳粮食时,官府用个大斛做量器,百姓将粮食放进斛里,再称重,计算自己完成的粮食份额。谷堆要按尖堆型装起来,会有一部分超出斛壁,然后由仓斗级用脚踢上几脚。这溢出来的谷物,据说是弥补储存和运输过程中损耗用的,不许纳粮人扫回去。其实一向都由官府留下按职务高低、亲疏关系等私分了。

”

百度里面的。

貌似确实记得有运输中的损耗一说。

作者:

临川介甫 时间: 2013-11-26 15:52

原帖由 三种不同的红色 于 2013-11-26 15:16 发表

从宋朝开始,规定1石=10斗,1斛=5斗。

但官方规定伊始,民间应用必然有滞后,所以宋朝私斛为10斗,毫不奇怪。

您分析得有道理,但漆侠说的是“据我所接触到的材料看,宋代官私斛制大都是斛、石相等而为十斗的”,并不只是私斛。说明官方的斛也大多没按规定来制作

作者:

三种不同的红色 时间: 2013-11-26 16:46

原帖由 临川介甫 于 2013-11-26 15:52 发表

您分析得有道理,但漆侠说的是“据我所接触到的材料看,宋代官私斛制大都是斛、石相等而为十斗的”,并不只是私斛。说明官方的斛也大多没按规定来制作

这是一个非常漫长的过程。

以2斛为1石,大约创制于北宋末南宋初,但直到南宋末年,大量的人还在把斛和石混同使用。这个确实有大量资料为证。

不过也有资料表明,五斗斛也在南宋早期就在使用。比如韩世忠的儿子韩彦古任户部尚书,孝宗对他进行面试,问“十石米有多寡?”,韩彦古回答:“万合,千升,百斗,廿斛”,证明在孝宗时,1石=2斛。

所以,10斗斛和5斗斛在整个南宋,基本都是处于混用状态。斛有时候指10斗,有时候指5斗,起初时是十斗的多,后来就基本并用。到宋朝灭亡元朝建立以后,5斗斛逐渐取代了10斗斛。

作者:

phoenixdaizy 时间: 2013-11-26 16:53

原帖由 三种不同的红色 于 2013-11-24 19:50 发表

征收税粮,从来都是使用容积作单位,从来没有使用重量的。

史书中提到税粮数量,从来都是升斗斛石,从来没有说几斤几两的。——顺便说一句,“石”是容积单位,10合为升,10升为斗,10斗为斛,至于石,汉代时 ...

石本来就是体积单位。

作者:

三种不同的红色 时间: 2013-11-26 16:57

原帖由 phoenixdaizy 于 2013-11-26 16:53 发表

石本来就是体积单位。

石先秦时是重量单位,120斤=1石。从秦汉开始,变成容积单位。

作者:

三种不同的红色 时间: 2013-11-26 19:25

陈明光《中国古代的纳税与应役》一书中对踢斛淋尖的解释:

图片附件:

1.JPG (2013-11-26 19:25, 94.13 K) / 该附件被下载次数 203

图片附件:

1.JPG (2013-11-26 19:25, 94.13 K) / 该附件被下载次数 203

http://xycq.org.cn/forum/attachment.php?aid=130064

| 欢迎光临 轩辕春秋文化论坛 (http://xycq.org.cn/forum/) |

Powered by Discuz! 5.0.0 |